So diagnostizieren Sie canine Ehrlichiose (Ehrlichia canis)

Expertenrat von Frau Professor Dr. Anja Joachim

Sommerzeit ist Zeckenzeit – und damit steigt das Risiko, dass sich Hunde über einen Zeckenstich mit dem Erreger der caninen monozytären Ehrlichiose infizieren. Da die Erkrankung einen tödlichen Ausgang nehmen kann, die Symptome aber unspezifisch sind, ist eine frühe Diagnose wichtig. Parasitologin Professor Anja Joachim empfiehlt dazu eine Kombination aus serologischen und molekularbiologischen Methoden.

Umgangssprachlich bezeichnen TierärztInnnen die Ehrlichiose auch als Mittelmeer- oder Reisekrankheit, da betroffene Hunde entweder aus diesen Ländern stammen oder sich bei Urlaubsaufenthalten infiziert haben. Durch zunehmende Reisetätigkeit tauchen Ehrlichiose-Fälle immer häufiger auch in Deutschland auf. Doch was verbirgt sich hinter dieser Erkrankung genau?

Die canine monozytäre Ehrlichiose

Ehrlichia canis gehört zur Ordnung der Rickettsiales, gramnegativen, obligat intrazellulären Bakterien, die eine Reihe verschiedener Erkrankungen bei Mensch und Tier auslösen können. Neben E. canis können auch E. ewingii und E. chaffeensis (USA) sowie Anaplasma phagocytophilum (Europa) bei Hunden vorkommen.

Die Erkrankung, die E. canis auslösen kann, bezeichnet man als canine monozytäre Ehrlichiose (CME). Sie ist zu differenzieren von der caninen granulozytären Ehrlichiose, ausgelöst durch A. phagocytophilum (früher als Ehrlichia phagocytophila bezeichnet).

E. canis wird durch den Stich der Braunen Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) übertragen. Diese Schildzeckenart kommt weltweit in subtropischen und tropischen Gebieten vor und gilt als wichtigster Zeckenvektor für Infektionskrankheiten von Hunden überhaupt, auch der caninen Ehrlichiose. Nach einer sehr variablen Inkubationsdauer von acht bis 20 Tagen, in der sich die Erreger vermehren und anschließend das sogenannte Morula-Stadium mit einer charakteristischen Anhäufung von Bakterien in Monozyten darstellen, verbreiten sich die Erreger mit den Blutmonozyten in Leber, Milz und Lymphknoten. Infizierte Monozyten können die Erreger kaum abwehren. Gleichzeitig werden oft große Mengen an Antikörpern gebildet, wodurch sich Immunkomplexe und eine Hypergammaglobulinämie bilden. Die Folge: erhöhte Blutviskosität und durch eine begleitende Vaskulitis mehr oder weniger eingeschränkte Blutgerinnung.

Bild: Braune Hundezecke, Rhipicephalus sanguineus, Foto von gailghampshire aus Cradley Malvern, GB. CC-BY-2.0

Häufig Koinfektionen mit anderen Erregern

In der akuten Phase der Infektion treten wiederkehrendes Fieber, Nasenbluten, gelegentlich eitriger Nasenausfluss, Erbrechen, Abgeschlagenheit, Atemnot und Milz- und Lymphknotenschwellungen auf, seltener auch zentralnervöse Störungen. Nach Abklingen der akuten Phase, die zwei bis vier Wochen dauern kann, geht die Infektion in eine subakute Phase über. In dieser Zeit sind klinische Anzeichen unspezifisch und nur wenig oder gar nicht ausgeprägt. Laborklinisch bietet eine Thrombozytopenie einen Hinweis auf eine Erkrankung, später tritt Anämie auf. Als Zeichen einer chronischen Infektion können wiederkehrende Fieberschübe, Blässe, Blutungen (auch im Auge mit Erblindung als Folge), Ödeme, Lahmheit oder neurologische Störungen auftreten, die durch immunmediierte Gerinnungsstörungen, Anämie (zum Teil hochgradig mit Hämatokritwerten bis zu 15 Prozent!), Polyarthritis oder Meningoencephalitis ausgelöst werden. Eine Beteiligung von Leber und Niere führt zu entsprechenden laborklinischen Veränderungen, die auch prognostisch wichtig sind. Die Tiere verlieren im Verlauf der Erkrankung oft erheblich an Gewicht und Körperkondition. Das Krankheitsbild ist in der chronischen Phase ebenso unspezifisch wie individuell variabel.

E. canis tritt sympatrisch mit anderen vektorübertragenen Erkrankungen auf, daher sind Koinfektionen mit anderen Erregern häufig und eine genaue Abklärung der Erkrankungsursache(n) notwendig. Bei Hunden mit vorberichtlicher Exposition (Import aus oder Aufenthalt in Rh. sanguineus-endemischen Gebieten) sollte bei entsprechender Symptomatik an eine CME gedacht werden. Ebenso sind klinisch unauffällige Blutspender mit vorberichtlicher Exposition auf eine Infektion mit E. canis hin zu untersuchen, da der Erreger auch mit dem Spenderblut infizierter Hunde übertragen werden kann.

Verbreitung von Rhipicephalus sanguineus in Europa: R. sanguineus ist in ganz Europa verbreitet. In Regionen unterhalb der roten Linie ist sie natürlich verbreitet. In den Regionen oberhalb der roten Linie kommt sie nach Import in beheizten Räumen/Zwingern vor.

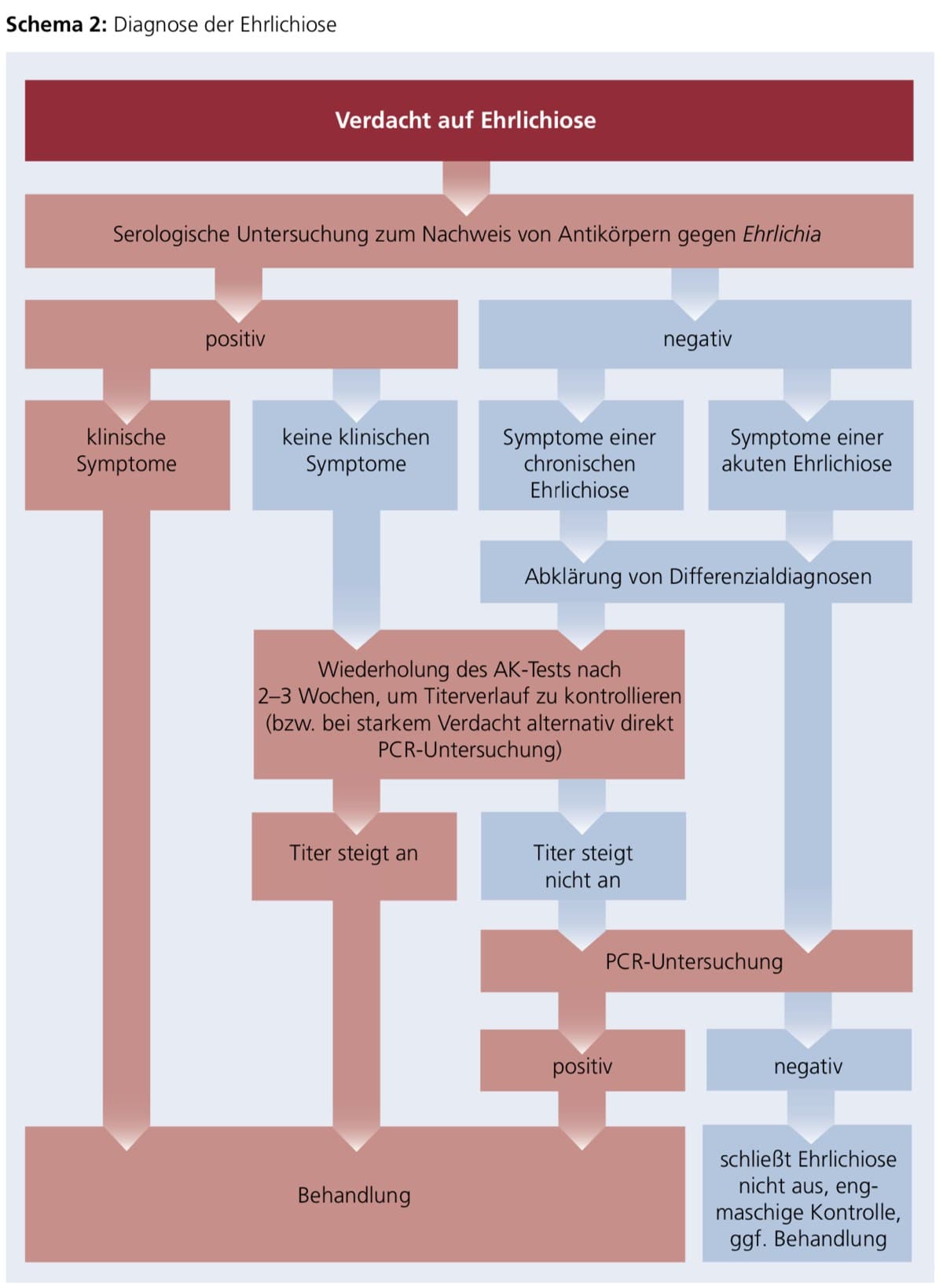

Diagnostisches Vorgehen bei Verdacht auf CME

Bei Verdacht auf eine Infektion mit E. canis können spezifische Antikörper im Blutserum mittels serologischer Untersuchung nachgewiesen werden. Diese sind frühestens eine, längstens vier Wochen nach Infektion im Blut festzustellen. In der akuten Phase der Infektion können die Antikörpertiter noch negativ sein; in diesen Fällen ist ein Nachweis von Stadien im Blut mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) möglich, um den Verdacht einer akuten CME zu bestätigen.

Der molekularbiologische Nachweis ist sensitiver als die mikroskopische Diagnose, obgleich bei akuter CME durchaus Morula-Stadien in gefärbten Ausstrichen von Blut oder (mit höherer Sensitivität) von Buffy Coat nachzuweisen sind. Wenn bereits Symptome einer subakuten oder chronischen Infektion vorliegen, kann der Antikörpernachweis nach zwei bis drei Wochen wiederholt werden, um eine aktive Infektion anhand des Titeranstiegs/der Serokonversion zu bestätigen. Ein fehlender Antikörpertiter schließt das Vorhandensein einer CME nicht aus, hier kann die PCR-Diagnostik (Blut, Buffy Coat, Lymphknoten oder Knochenmarkaspirat) Aufschluss bringen.

Regelmäßige Kontrolle des Therapierfolges

Chronisch infizierte, klinisch unauffällige Hunde sind meist serologisch positiv und PCR-negativ. Hunde, die wegen CME behandelt werden, sollten wiederholt und regelmäßig nachuntersucht werden, um den Therapierfolg zu überprüfen. Dabei muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass Antikörper über Monate nach Erregerelimination persistieren können. Da trotz hoher Übereinstimmung der beiden Methoden ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Patienten (je nach Stadium der Infektion) entweder nur serologisch oder nur in der PCR positiv ist, sollten immer beide Methoden in Betracht gezogen werden.

Für die Serologie stehen verschiedene kommerzielle Formate (IFAT, ELISA) zur Verfügung.

Schema zur Diagnose der Ehrlichiose aus der VBD-Empfehlung

Differentialdiagnose wichtig

Je nach Krankheitsbild und Herkunft sollte man differentialdiagnostisch auch an Infektionen mit anderen von Vektoren übertragenen Erregern denken, darunter Anaplasma platys, A. phagocytophilum, Babesia spp., Mycoplasma canis, Borrrelia burgdorferi s.l., Hepatozoon canis, Leishmania infantum, sowie an immunmediierte nicht infektiöse Erkrankungen. Auch Infektionen mit mehreren Erregern kommen häufig vor. Zu beachten ist, dass der Nachweis von Antikörpern gegen A. phagocytophilum bei Tests mit Vollzellantigen falsch positiv ausfallen kann, wenn gleichzeitig eine chronische E.-canis-Infektion vorliegt. Kreuzreaktionen beim Nachweis von E. canis mit anderen Ehrlichenarten sind vor allem bei Hunden aus Amerika von Bedeutung.

Fazit:

Laborklinische und anamnestische Hinweise auf eine vektorübertragene Erkrankung beim Hund sind differentialdiagnostisch aufzuarbeiten, da letale Verläufe mit gleichzeitig unspezifischer klinischer Präsentation bei vielen dieser Infektionen, einschließlich der CME, möglich sind. Bei Verdacht auf eine CME stehen für die Diagnostik je nach Stadium und klinischem Verlauf serologische und molekularbiologische Methoden zur Verfügung. Eine ergänzende Verwendung erhöht die Nachweissicherheit. Der Nachweis von Antikörpern ist sehr sensitiv, es kann allerdings zu Kreuzreaktionen mit verwandten Erregern kommen. Die PCR bietet vor allem in der Anfangsphase der Erkrankung eine sensitive und spezifische Diagnostik. Bei begründetem Verdacht sind negative Tests zu wiederholen.

Frau Professor Dr. Anja Joachim ist Leiterin des Instituts für Parasitologie der veterinärmedizinischen Universität Wien und Mitglied von ESCCAP Deutschland e.V.

Stand: Juli 2019